UMID(O)

Una rubrica a cura di Martina Marasco presenta:

Lo stavano aspettando. Deviarono le correnti e calmarono le acque, le addensarono, fecero uscire la schiuma cosicché lo scafo rallentasse, scivolasse dolcemente arenandosi dove la costa era più ospitale. Accolsero i suoi piedi che atterravano nella sabbia, le sue gambe sfrante che presto sarebbero cadute in ginocchio, la sua bocca arsa dal sale che presto avrebbe succhiato la maschera che copriva il pube della donna. Lei lo avrebbe tenuto per i capelli guidando i movimenti della sua testa e schiacciandolo contro di sé. Nel frattempo avrebbe cantato. Essi sapevano tutto e sapevano pure questo.

Era arrivato fin lì da lontano, seguendo gli indizi nascosti nelle leggende e nei canti antichi, coordinate di un’isola sussurrate nei movimenti dei granchi o nel guscio delle cozze, un taumaturgico grasso di balena narrato nelle forme dei banchi di pesce o nei moti delle alghe.

Tutto era iniziato con un telo steso sui sassi e un bambino, un bambino abbronzato con lo sguardo inebetito dal sole che esponeva le conchiglie raccolte nei fondali marini. E una statuetta d’osso incrostata di sale e sabbia presa per pochi spicci, sulla cui superficie erano incise parole scritte in una lingua inesistente, dove cirillico e ideogrammi si fondevano in nuovi caratteri e il cui suono era sconosciuto a tutti.

Decise che avrebbe raggiunto quel luogo e avrebbe conosciuto il grasso. Lui, unico membro di un peschereccio fantasma dove l’ equipaggio era stato restituito al mare, chi gettatosi durante la traversata, impazzito, chi mai più risvegliatosi dal sonno.

Appena toccò la terra ferma svenne. Uno dei vecchi lo trovò. Il più piccolo e rugoso, con un colbacco di lontra da cui pendevano denti di tricheco come in un lampadario o una corona, lo trascinò nella propria casa e lo ospitò. Pagode orientali illuminate da neon rossi di fattura sovietica, tetti spioventi e palafitte che la notte brillavano come lanterne, case che sembravano bordelli la cui luce bruciava gli occhi e faceva barcollare.

Si riprese dopo tre giorni. Essi lo vedevano vagare per l’isola guardando quel paesaggio nuovo dove distese di sabbia assumevano un colore diverso a seconda della corrente marina, dove menhir di pietra e osso si ergevano come coralli frastagliati, pietra che le donne ingrassavano tre volte al giorno strofinando un panno di pelle di foca immerso nell’olio di pesce. Pietra lucida e unta, ossa gocciolanti squagliate dal sole e indurite dal vento, obelischi rudimentali sormontati da teschi di cetacei tornati finalmente alla terra.

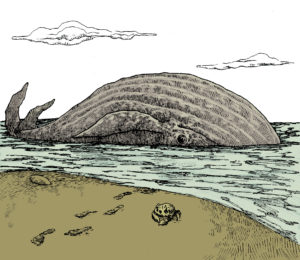

Il villaggio era quasi deserto, gli uomini in mare per la caccia alla balene e le donne chiuse nelle case, solo i vecchi, a cavalcioni su panche di legno, stavano alla luce del sole, lavoravano l’osso che trafugavano dagli scheletri mastodontici spiaggiati sulle coste. Depositi carcasse, città di grate e gallerie di coste, luoghi prescelti dove assaporare la morte lontani finalmente dall’acqua.

Nel lavoro di quegli artigiani l’uomo ritrovò la fattura di quella statuetta e nelle loro parole il suono di quella lingua, ne assaporò la cadenza, severa e gutturale quando parlata, dolce nel canto.

Essi sapevano che di notte la figlia del vecchio andava a trovare lo straniero. Si sfilava il chimono di pelo di renna e il suo corpo fresco diventava fluorescente alla luce nebbiosa del neon. Si infilava sotto le coperte e gli si posava sopra strofinandogli la fica sul ventre fino al petto, bagnandolo, leccandolo.

Vedevano il suo corpicino tonico muoversi al tempo delle onde, sentivano la sua pelle mongola di confetto. Calda e nuda. Calda la carne dietro le ginocchia e sui fianchi, calde le braccia e le scapole, morbida sotto al collo. Le pelli si toccavano, si cercavano, scivolavano le gambe fra le gambe, si impastavano e si mescolavano. Ed essi sentivano. Tutto.

Quando si svegliava l’uomo era sempre più spossato, gli sembrava che la sua cute stesse divenendo oleosa e puzzolente, pizzicandola pareva meno elastica, la massaggiava per farle riassumere la forma iniziale. Se chiedeva ai vecchi del grasso, nessuno sembrava capirlo e mostrando le gengive azzurre lo guardavano divertiti. Gli occhi a mandorla delle donne, invece, si piegavano verso gli zigomi e in segno di pudore tiravano dritte nascondendo i loro risolini dietro una mano.

Essi sapevano che l’uomo era inerme e si sarebbe lasciato fare tutto, che la femmina gli aveva legato i genitali alla coscia con dei tendini di bestia e che lo aveva completamente cosparso nel grasso. Essi sentivano quelle mani piccole e agili muoversi piano sul suo petto per spalmare l’unguento, per farlo assorbire e imbeverne la carne, grasso che tornava al grasso, mammiferi che ritornavano agli albori. Sentivano i pori dilatarsi e il sangue richiamato in superficie quasi sprizzare fuori dal derma, il bruciore afrodisiaco della crema, l’intero corpo arrossato e incandescente di cui ogni parte fremeva.

Vedevano i due corpi sfregarsi, scivolarsi addosso, sguisciare, gemere, impiastrarsi nudi l’uno nel grasso dell’altro. E l’uomo che colpiva col suo bacino mozzato i genitali arroventati della donna, le colpiva la fica aperta come un cane ossessionato dallo spargere il seme, sempre più forte, come se a furia di battere riuscisse a penetrarla, finché per un colpo troppo vigoroso non le scivolava sopra, le si spappolava addosso oltrepassandola come fossero due lottatori nell’olio.

E scivolavano anch’essi nella melma, nelle loro carni, nelle acque blu dei fluttui.

Nessuno che riuscisse a comprenderlo, nessuna parola comune o gesto e quella loro lingua che per quanto si sforzasse di apprendere pareva variare di continuo, sembrava che si adattasse, che ci fosse un qualche fattore che comandasse i suoi mutamenti, l’altezza della marea o il caso, non capiva, nessun oggetto aveva lo stesso nome due giorni consecutivi.

Non gli restava che vagare cercando di rendere quei luoghi familiari, cercando di rubare con lo sguardo i loro modi, cercare un giorno di unirsi a quei cori. I relitti delle navi russe facevano ormai parte del paesaggio, montagne di ruggine che il vento levigava, la cui polvere andava a tingere la sabbia facendole assumere il colore dei paguri o del bronzo.

I giorni si susseguivano ed ogni notte la ragazza lo andava a trovare. Essi sentivano le forze dell’uomo che si facevano sempre più fievoli, il disgusto di quelle notti perverse che lo lasciavano spossato e intriso nell’unto, nell’odore di pesce e allo stesso tempo l’incapacità di sottrarsi al desiderio della donna.

Iniziò a uscire sempre meno e presto quella stanza divenne il suo unico ambiente.

Le poche notti che la ragazza non gli andava a fare visita la sentiva gemere lo stesso. Ed egli si stringeva attorno alle coperte di lontra e cercava di dormire cercando di distogliere l’attenzione da quei gemiti. Si chiedeva con chi mai potesse giacere quando non era con lui, non vi erano altri maschi in casa se non il vecchio.

Essi vedevano tutto e videro l’uomo esausto alzarsi di soppiatto e con le poche forze barcollare verso la stanza da cui provenivano i rumori. Aprì uno spiraglio nella porta scorrevole e con l’occhio incastrato nella fessura la vide, a quattro zampe con la testa reclinata all’indietro. Mugolava con il sesso all’aria, gonfio e grondante di grasso e umori, come i seni che oscillavano seguendo le linee dei capelli platinati. Godeva. Ma non c’erano uomini, non c’era nessuno oltre lei. E come venisse scopata da uno spettro, ondeggiava, gemeva, succhiava falli invisibili che le arrivavano fin nel ventre, succhiava e si spalmava di merda bianca che faceva colare da un vasetto. Poi iniziò ad ansimare ancora più forte, tremò, le mani che si aggrappavano al nulla, la bocca aperta in una contrazione di piacere. Venne, con la foga di un respiro represso, irreversibile come l’onda o la sorgente e in quell’attimo di estremo godimento girò la testa verso la porta, dritta in direzione dello straniero e i loro sguardi si incrociarono attraverso la fessura. Lui, lei ed essi. In preda al panico l’uomo strisciò via e andò a rifugiarsi nel suo letto.

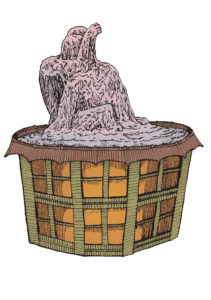

Qualche minuto dopo lo raggiunse nella stanza. Il piccolo torace si alzava e abbassava freneticamente, era ancora nuda e sporca ma aveva qualcosa di diverso, sul viso indossava una maschera bianchissima, mostruosa, dalle fauci spalancate e gli occhi demoniaci con un naso enorme, lungo più di una spanna.

La donna gli afferrò i capelli, gli tirò indietro la testa e gli spinse il fallo sulla bocca, contro i denti serrati e le gengive, spinse finché quello non fu costretto ad aprire. Glielo infilò fin dentro la gola provocandogli i conati, ancora e ancora, lo faceva sbavare in preda ai boccheggiamenti.

Le loro labbra vicine come se lei gli baciasse il mento, una verga d’osso fra loro che appariva e scompariva, gli occhi di lui rossi e pieni di lacrime come a implorare di smetterla, quelli di lei a incoronare la protuberanza oscena. Poi gli andò dietro, indicò il pavimento, lo fece mettere a quattro zampe e gli passò il naso fra le natiche, lentamente, assaporando tutta la paura dell’uomo inerme.

Quando lo straniero si svegliò provò a mettersi in piedi ma riuscì solo a dimenarsi su se stesso. Se le forze lo avessero sostenuto sarebbe fuggito verso l’oceano per gettarsi nelle acque gelide lasciando che lo correnti lo assiderassero trascinandolo nei fondali.

La sua pelle era sempre più oleosa e marcia, le coperte erano gialle impregnate nel suo steso siero. Sentì un forte dolore sopra la testa, si toccò e si accorse di avere una depressione nel cranio, come se si stesse aprendo una fontanella. Con le mani ancora intente a tastarsi il teschio guardò la parete davanti a sé dove appesa vi era la maschera della notte appena trascorsa. Lo fissava. Si nascose sotto le coperte e urlò fino ad addormentarsi.

Attese la notte raggomitolato a un angolo della stanza per supplicare la donna di staccare la maschera dal muro, di ucciderlo, ma ella non si presentò e nemmeno la notte successiva e quella dopo ancora.

Lui e il demone, lui e la maschera, lui e loro.

Nella notte del villaggio un canto dagli abissi marini si diffondeva risuonando nei relitti incrostati di ruggine, propagandosi nel grasso, risuonando negli scheletri spiaggiati e nelle pietre. Era il lamento del capodoglio e delle megattere, il lamento della rinuncia, il loro lamento.

Come ipnotizzato da quei suoni riuscì a trovare la forza per prendere la maschera, la fissò negli occhi tondi, ne leccò il fondo. La indossò. Poi afferrò il naso e comincio a percorrerne la lunghezza avanti e indietro, era come se i canti guidassero i suoi movimenti, come se danzasse mentre succhiava.

Poi si sdraiò sulla schiena, si tolse la maschera e alzò le gambe in aria. Si penetrò finché nel villaggio non tornò il silenzio.

I giorni trascorrevano nell’immobilità. L’unica cosa di cui si nutriva erano i vasetti di grasso che ogni mattina al risveglio si ritrovava accanto, non potendosi cibare d’altro il suo corpo ne stava assumendo la consistenza e il colore, era come se si stesse sfaldando.

Lei tornava a trovarlo con regolarità indossando sempre la maschera. Talvolta la portava al volto, altre la teneva legata al pube così che il naso del demone fosse come un fallo al quale l’uomo si poteva abbeverare in ginocchio, col quale lei poteva possederlo.

Sopra la testa gli si era andato a formare un vero e proprio buco dal quale proveniva un nauseante odore di pesce marcio. Ne sfiorava appena i bordi umidi senza avere il coraggio di penetrarlo, vi passava vicino le dita per sentire l’aria uscire sincrona col suo respiro. Era come se per qualche assurda stregoneria si fosse formato un condotto che dall’apice della testa gli raggiungeva i polmoni o la trachea, come se quelle notti perverse e quell’unguento maledetto lo stessero trasformando in un mostro, forse anch’egli non era altro che il protagonista della strofa di un salmo antico, un essere evanescente costituito dalla brezza del mare e dal fiato. Era il respiro dei balenotteri e delle orche, il suo respiro e il loro, aria impastata dalla lingua e dalla laringe che sbatteva contro le corde vocali per farle vibrare, aria che fuorusciva dalla bocca come un canto.

Sentiva di stare scomparendo, solo gli incontri con la donna gli davano la percezione di essere ancora un essere composto di una qualche sostanza, di essere vivo. Evanescenza, piacere, morte. La sottomissione è un privilegio che non a tutti è concesso, e guardatelo adesso quell’uomo curioso che succhia una verga d’osso che sporge dal pube di una femmina. L’uomo a bocca aperta sbava mentre la pelle gli scotta, pizzica, pelle che non ha più una sua consistenza, pelle divenuta cremosa e bianca, che si sfalda a ogni tocco, che deve essere rimpinguata di continuo. L’aria satura di echi e canti, il bacino della donna che si muove convulso, le cosce zuppe, odore di merda. Aria spessa e densa, facce rosse, genitali roventi, grasso. Il canto delle balene è il lamento di esseri banditi dalla terra, costretti ad adattarsi all’oceano, a vivere trattenendo il fiato. La loro carne gronda del risentimento degli esuli, la loro mole la rivalsa: pinne che creano vortici, spruzzi in grado di invertire il cielo col mare, pupille capaci di inghiottire un uomo.

Le stagioni cambiarono, la marea si alzò. Le palafitte su cui poggiavano le pagode vennero sommerse e quelle case si trasformarono in isolotti luminosi persi nell’oceano come un cielo dalle stelle rosse.

L’uomo sentiva lo scorrere dell’acqua sotto al pavimento, si lasciava cullare dal gorgoglio sognando l’inconsistenza, di scivolare via dal mondo. La terra non era più un luogo per lui. Non aveva la compattezza per nutrirsi dell’aria o la forza per contrastare la gravità, oramai non capiva se fosse lei a spalmarlo di grasso o se passando le mani sul suo corpo gli portasse via strati di materia con cui rimboccare i vasetti. Nel mare avrebbe trovato riparo, nell’acqua si sarebbe dissolto lasciando che il sale lavasse via le sue parti molli, che gli squagliasse lo scheletro come burro placando la sete di grasso e la fame d’osso.

Come una lumaca morente cercò di trascinarsi verso una fessura nel pavimento lasciando dietro di sé una scia di siero e albumina, attraverso quella fenditura avrebbe potuto colare come plasma e raggiungere finalmente l’acqua.

Mentre l’oceano scorreva sotto ai suoi occhi ed egli già sentiva il sapore del sale in bocca, essi videro la ragazza arrivare alle sue spalle. Maestosa con la schiena dritta e il bacino all’infuori a mostrare le maschere demoniache. Due, una sul volto e una sul bacino, maschere bianche, intagliate nell’osso e grondanti grasso, maschere come l’avorio, coi nasi lunghi e dritti come zanne d’elefante, maschere dalle fauci spalancate e affamate.

I capezzoli duri, lunghi e neri, i capelli quasi bianchi che le arrivavano alle ginocchia. Bellissima.

Quanto grasso farinoso e unto e pelle putrida e molle e grasso usato come lubrificante, afrodisiaco per tritoni, grasso per riscattare le bestie e le alghe, desiderio di scopare e sfaldarsi, di essere penetrato e sventrato, di essere cantato.

Mentre l’uomo si metteva a quattro zampe lei si sputò nella mano. Lo prese. Poi gli posò i palmi sulla nuca e con i pollici gli stuzzicò il foro da cui poteva sentire uscire il suo fiato. Poi lo baciò, ne leccò i bordi.

Tutti i cetacei del mare cantarono nello stesso momento, un coro che era un unico barrito di disperazione. Cantarono anch’essi, intrappolati nel grasso e nell’acqua salmastra, anch’essi che osservavano tutto e sentivano tutto che respiravano accanto a lui e nella sua testa, che lo aspettavano fra le correnti.

L’uomo sentì gli echi rimbombargli nella fronte e nei seni nasali, nei buchi delle ossa che come casse di risonanza amplificavano quei suoni lasciando che gli fracassassero le meningi. E mentre la donna gli pompava nel culo e in testa, quelle armonie cominciarono a trovare un senso, delle immagini iniziarono a formarsi dietro ai suoi occhi, voragini blu di abissi e fondali, acque più pensati del mondo. Era il canto della nostalgia della terra, di esseri cacciati nell’acqua costretti all’umidità perenne, a imparare a scivolare fra le correnti pur di sopravvivere.

Quando lei uscì fuori l’uomo spruzzò dalla testa, gli echi si dissolsero e i vecchi cominciarono a cantare.

Testo Alessio Mosca

Illustrazioni Vincenzo Ventura

One thought to “Il canto dei leviatani”