La sala comune era l’unico ambiente in cui si poteva fumare. Tutte le porte e le finestre erano chiuse a chiave e gli aspiratori smuovevano una cappa maleodorante che era visibile quando la luce tagliava le finestre e percorreva la stanza. Fissato al soffitto c’era un televisore SONY nove pollici risalente alla fine degli anni Ottanta. Il canale più gettonato – non per un effettivo gradimento, ma per necessità, da parte di chi si imboscava il telecomando nelle mutande, di preservare il suo trofeo – era Radio DEEJAY: ogni sette ore circa riproponevano le stesse canzoni, per cui tutte le volte che si varcava la soglia del salone sembrava di immergersi in un loop atemporale e privo di logica: i video di Lady Gaga, Rihanna, Drake e Billie Eilish non potevano che sembrare assurdità incomprensibili provenienti da un altro universo. Un universo dove le persone si lavano e indossano vestiti luccicanti e ballano e fanno l’amore. A noi, fare l’amore, non era permesso.

Il centro del salone era occupato da una fila di tavoli blu e una ventina di sedie, sparpagliate tra un angolo e l’altro. All’opposto della porta finestra c’era un piccolo sportello rialzato, anch’esso sempre chiuso, eccetto durante gli orari della colazione, del pranzo, della cena, talvolta della merenda. Budino e succo di frutta. Budino e succo di frutta per ragazzini autistici dalla cui bocca pendono cascate di bava. Budino e succo di frutta per anziani schizofrenici e con malattia di Alzheimer. Budino e succo di frutta per noi, quelle che si tagliano perché la loro vita è un vero schifo e quelle che ingeriscono una boccetta di Xanax da zero virgola settantacinque milligrammi per trovare il posto sicuro.

Il Reparto Psichiatrico Amedeo di Savoia non è un posto di sicuro, eppure mi sentivo protetta. Prendevo Valium, En e stabilizzatori dell’umore per “stare meglio”. Venivo ascoltata, potevo dipingere, scrivere, ballare. Io non so dipingere. E neppure ballare. Ma sono attività che inizi a sopravvalutare nel momento in cui sei costretta a raderti le gambe davanti a un’infermiera. Normale non si fidino di te. Ora sei viva, prima volevi essere morta. Gli hai affidato il compito di mantenerti in vita: come possono crederti sulla parola?

Vi descriverò il primo dipinto che ho realizzato durante il ricovero. Nella parte alta c’è una donzella che indossa un lungo vestito da sera a chiazze rosse e arancioni. La sua faccia è nera. Le sue braccia sono nere. Il petto, per quanto esposto, è nero. Tutto il resto è coperto dall’abito. Le mani sono nascoste. E tanto per essere noiosamente dettagliati, non ha capelli. Vicino a lei si erge un lampione dal palo nero: la luce nel vetro è fioca e giallognola. Come se un certo grigiore si nutrisse di lei fino a consumarla. Attorno al lampione c’è del verde. Il cielo è chiaro e l’erba cresce folta. Tra le piante, emerge una creatura di colore nero lucido, assomiglia a un serpente, sta in posizione eretta e tiene spalancate le fauci davanti al volto della ragazza. Tutto è immobile, una condizione perenne.

Da dove viene quell’ombra, quell’oscenità… Quel mostro? Sotto la superficie terrena su cui sta la giovane, quindi oltre la prima metà della tavola, si estende un mare losco e spaventoso. Correnti confuse. Il colore dell’acqua è simile a quello della pece, del petrolio, leggermente più blu. Un ulteriore elemento turba l’immagine: al centro delle acque, c’è uno squalo bianco. È poco definito, perché come dicevo non so disegnare molto bene, e una patina rosa gli ricopre il ventre e la bocca: è il sangue che proviene dalle sue branchie. Le fauci sono spalancate verso una gigantesca palla di luce focosa, calda, vibrante: è la luna? Lo squalo ci prova, ci prova, vuole divorarla tutta, ma la Luna è molto più lontana di quanto lui creda. Lo squalo si guarda attorno e vede le sue acque: nere. Punta gli occhi in alto e vede nero. E allora crede si tratti dello stesso nero. Ma la Luna è anni luce lontana dallo squalo.

I vecchi avevano un modo strano di fumare. O forse ce lo avevamo anche noi e non me ne accorgevo. Aspiravano con foga, ritirando in dentro le guance, tiravano per diversi secondi e poi, con gli angoli della bocca tremanti, lo lasciavano andare. Come se quella sigaretta e tutte le successive fossero l’ultima cosa rimasta. Non potevo biasimarli.

Io e le altre però ne avevamo di cose rimaste. Io ero buona e davo sempre tutto a tutti. Condividevo le sigarette e i dolci con Soad e facevo i grattini a Rebecca per farla addormentare, che non stava mai zitta, ma tanto continuava a parlare anche nel sonno. Oltre la tossicodipendenza, Rebecca era isterica e parlava a vanvera, soprattutto di uomini. Urlava di continuo, ma era simpatica. Diceva che eravamo psicopatiche ed era d’accordo con me sul mostro: il mio primo giorno di ricovero le raccontai dei tagli sulla faccia e le dissi semplicemente che il mostro voleva, doveva uscire. Lei ascoltò con serietà e poi si gettò sul letto, aggrappò le braccia al petto ed esclamò: “SATANA! SATANA È DENTRO DI NOI! FATELO USCIRE! – fece una pausa: un’infermiera, il Demone Bianco, si affacciò nella nostra stanza e le scagliò uno sguardo di disprezzo. Rebecca continuò come se nulla fosse, ancora più forte – SIAMO NOI IL DIAVOLO! ANCHE TU, DEMONE MALEDETTO, FACCI USCIRE DA QUESTO INFERNO!”

Era uno di quei momenti in cui io e Soad ci spaccavamo dalle risate. Se ti chiudono in manicomio o quello che è, hai l’autorizzazione a comportarti da pazzo: urlare, vagare nudo per i corridoi, flirtare senza pudore o mentire. Specialmente agli altri matti. Per questo il mio nome da adesso sarà Nadia. Perché mi piace, me lo sento addosso, e perché ho detto a Maurina che vengo dalla Russia, che sono stata portata qui quando ero piccola, ma che torno lì per le feste. I miei cugini mi hanno insegnato a colpire nei punti giusti con le pietre e immobilizzare la vittima legandogli le braccia sopra un palo orizzontale. Come Gesù. Le dissi anche che questo trattamento lo riservavamo ai capitalisti seguaci del fascio e a quelli che si lamentano troppo. Maurina, o Maurì, come la chiamavo io, piagnucolava per qualsiasi cosa. Frignava a intermittenza finchè non otteneva ciò che desiderava: acqua, orzo, budini e, soprattutto, sigarette. Ne era dipendente, per questo gli infermieri gliele razionavano. Nel tempo in cui non le aveva, perseguitava chiunque fosse in sala comune, persino gli ospiti, e se i lamenti e le minacce non bastavano spiluccava le cicche spente dagli altri pazienti e le prosciugava, le dita nere e gialle di cenere e nicotina, per poi rigettarle nel cono metallico da cui le aveva scelte.

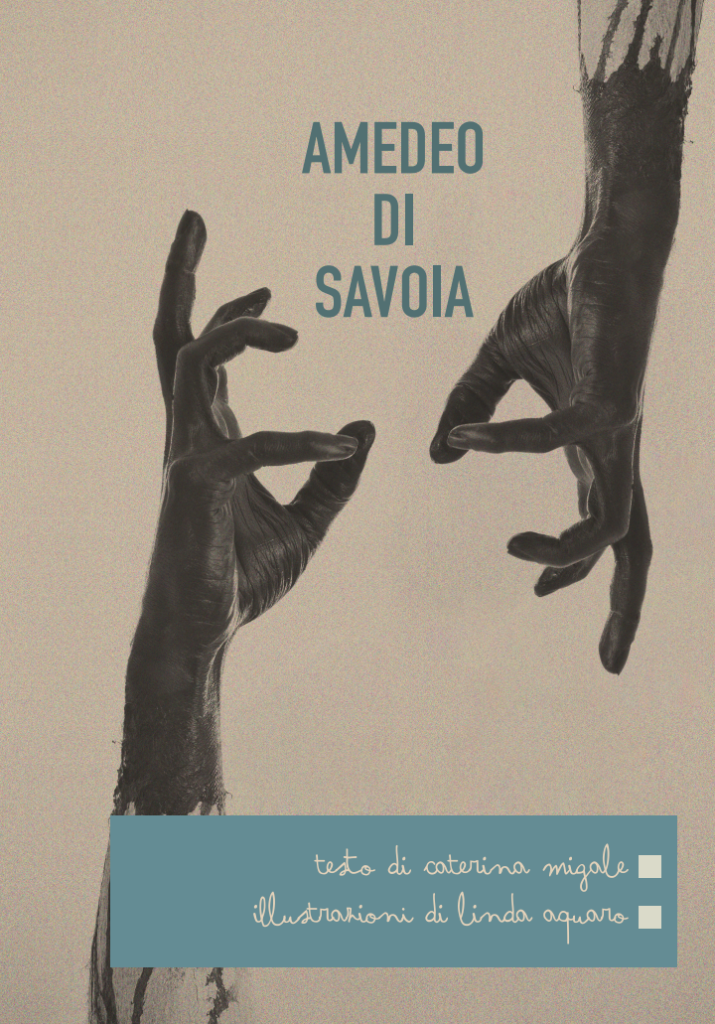

Gli ospedali sono mani gialle dal contorno nero. Possibile?

Spesso ci divertivamo a restituirle il tormento: “Staizittastaizittastaizitta! – le urlava Soad – Cazzo. Dovremmo imbavagliarti.”

Così, ogni capriccio di Mariù diventava una scusa per fantasticare sul modo in cui l’avremmo fatta fuori. Era un donnone biondo sui sessanta con la frangia e, quando ne aveva la forza, una treccia che le copriva la nuca. Quando si muoveva sembrava un mammut: oscillava sbandando e affondando ogni passo nel pavimento con la pesantezza dei 150 chili che si portava addosso. Era estate. Quindi ogni giorno potevo ammirare i suoi coscioni e le sue flosce braccia bianche. Bocca, naso, occhi e sopracciglia erano schiacciati in un quattro per quattro centimetri che la costringevano costantemente in un’espressione di rabbia e frustrazione.

Ogni tanto mi capitava di essere gentile con lei, perché il terrore non ha presa senza la gentilezza. Le chiedevo – interessata – se si fosse lavata i capelli quella mattina, o mi complimentavo per la casacca che aveva scelto di indossare. O ancora, quando mi andava, dimostravo sprazzi di generosità girandole una sigaretta. Lo si faceva per gioco: dargliela o non dargliela cambiava solo a seconda della prospettiva di dimissione.

Se dovevi restare lì per poco tempo, non ti importava del tabacco, né delle crostatine che gli amici ti avevano premurosamente portato da casa: a prevalere era un sentimento di comunione secondo il quale condividere era la base del tuo indice umano. Se non lo facevi eri uno stronzo. Per chi rimaneva lì più a lungo, invece, si instaurava una sorta di clima carcerario: tutto ciò che veniva da fuori diventava prezioso e ben presto ogni paziente era colto dalla mania di accumulare gli avanzi dei pasti, tra cui budini, pesche, mele, confetture e succhi di frutta.

Colazione alle otto del mattino. Pranzo per le dodici. Cena alle diciotto. Molti di noi non avevano appetito a quegli orari, per questo era importante tenersi le scorte da consumare nel corso della giornata. Io piacevo più o meno a tutti perché ero colta, nel novanta percento dei casi gentile e sapevo combattere la noia.

Non piacevo a Francesco, un quarantenne iperattivo con il pancione da maternità e la faccia da scemo, solo perché una volta gli avevo tirato una bottiglia d’acqua prendendolo di striscio sul petto sudato. La prese malissimo. Mi minacciò, persino. Io volevo soltanto che si allontanasse e che smettesse di solleticarsi il cazzo di fronte a Emma, l’amica che era venuta a trovarmi. Avrei dovuto dirgli: “Tieni le mani al posto loro e allontanati, verme!”, ma la mano prevalse sulla parola. Si è trattato di un gesto istintivo.

Anche regalare metà delle mie tele a Soad lo è stato. Mica male come gesto: non aveva mai dipinto prima.

Rebecca andrà via domani, povera pazza. A me hanno detto che potrei essere trasferita al Mauriziano, ma tutti dicono che è un postaccio pieno di vecchi seriamente malati.

La nuova medicina si chiama Aripiprazolo e serve per la cura della schizofrenia, ma a quanto pare si usa anche per stabilizzare l’umore: disturbi borderline, depressione maggiore, cose così.

Franco mi ha spiegato che ci sono tre tipi di schizofrenia: quella normale, quella d’affetto e quella borderline. Me lo ha spiegato mentre giocavamo a scacchi, erano circa le ventitré e trenta. Era tardi per parlare. La terapia delle otto e trenta era fatta per metterci KO, ma quella sera mi sentivo giù e non riuscivo a dormire. Soad stava male perché aveva visto Stefano, uno dei pazienti più giovani, diciannove anni come lei, agitarsi in maniera goffa e scimmiesca, imitando quella che sembrava una via di mezzo tra una danza demoniaca – e, in tal caso, sarebbe stato uno strano tentativo di imitare i miei balli contemporanei per il corridoio – e il movimento di una particella in costante rimbalzo tra forze attrattive e repulsive. Una tarantola. Io ero lì, ogni tanto mi prendeva il braccio e cercava di trascinarmi, di farmi girare. Credevo volesse ballare. Soad osservava la scena attraverso la vetrinetta dell’infermeria, supplicandomi di tornare in camera: “Ci penseranno i medici.”

Ma io non riuscivo a non guardare. I medici lo sedarono e la sua bocca cominciò a rovesciare cascate di saliva che cercava di asciugare, con la poca forza che gli restava.

Soad mi chiese di fumare una sigaretta, andammo in sala comune e vidi nel suo sguardo il disgusto per un certo tipo di dolore. Quello degli altri. Ci sono persone che non riescono a sopportare il proprio dolore e allora s’ammazzano; e poi quelli che non riescono a non assorbire il dolore altrui, e lasciano che questo si depositi dentro di loro, fino a spaccargli il cuore. E mentre Soad si sgretolava nel tentativo di far spazio a un altro taglio, gli infermieri se la ridevano nel loro sgabuzzino. Li avevo già chiamati una volta. Le avevano dato la terapia del bisogno e l’avevano messa a letto. Io ero rimasta a parlarle cercando di farla ragionare, ma due ragazze matte di fronte alla stessa domanda ottengono la stessa risposta.

Mi urlò contro, dicendomi che dovevo andarmene. Rebecca continuava a dormire indisturbata. Mi attaccai alla porta dell’infermeria e quando mi aprirono non seppero fare di meglio che sgridarmi per il modo con cui avevo bussato, per l’impazienza e per il fatto che non spettava a me badare a Soad.

Le diedero la terapia del bisogno, ma non cambiò nulla. Si era già messa in testa che doveva tagliarsi. Rimasi vicino a lei con le unghie conficcate nella pelle fin quando non mi cacciò via di nuovo. Presi sigarette e accendino e tornai in sala comune.

Lì c’era Franco, che pazientemente e inevitabilmente aveva aspettato il mio ritorno per giocare a scacchi. Durante la partita disegnai un fiore per Soad, e sulla stessa pagina scrissi una dedica: Sei una persona speciale, ma io non sono quella giusta in certi momenti. Mi sento onnipotente e credo di poter comprendere e guarire chiunque. Ti chiedo scusa per questo.

Vinsi la partita e tornai in camera. Lasciai il disegno sul comodino di Soad, sperando non mi vedesse, poi corsi a letto, sotto le lenzuola. La mia ultima notte all’Amedeo di Savoia.

Testo Caterina Migale

Illustrazioni Linda Aquaro

Lettura Veronica Rivolta