Erano giorni di prigionia e solitudine, al negozio di animali. La mia gabbia, anche se spaziosa, stava in un angolo senza luce né aria. Il proprietario, il signor Kasim, provvedeva ai nostri bisogni a malapena, stava tirato sui mangimi e sul riscaldamento, e ci spingeva a metterci in mostra, senza dignità. A turno ci era imposto di stare in vetrina sotto una luce rovente, a scalmanarci per attirare l’attenzione di nuovi padroni, mentre lui e la moglie stavano nel retrobottega a guardare la televisione e a mangiare.

Spesso capitava che Kasim, stufo dell’inerzia di molti animali, appendesse la mia gabbia in vetrina e che, con l’accompagnamento di un mangianastri, mi obbligasse a cantare. Io, pur di mangiare, cantavo.

Molte delle canzoni che il signor Kasim mi aveva insegnato narravano storie vecchie e stomachevoli di tempeste, naufragi, figli troppo giovani per lasciare le madri, padri spietati, amori finiti, e altre terribili vicende umane. Altre invece, come quelle sui pappagalli che erano stati uomini, arrivavano da un’eco lontana dei miei pensieri e io le cantavo rabbioso.

C’erano giorni in cui il mio rauco verso animale, si assottigliava fino a diventare la voce di quando ero uomo, come se una vibrazione antica avesse preso vita dentro alla mia gola.

Spesso, quando cantavo, si formava davanti alla vetrina una piccola folla di umani curiosi. Alcuni ridevano, altri applaudivano e altri ancora mi fissavano triste e angosciato. A volte capitava che uno o due di questi umani entrassero a chiedere quanto costassi, e quando – come ogni volta – il signor Kasim tirava troppo sul prezzo, finivano per comprare altri piccoli animali o per uscire scontenti, lanciandomi sguardi di pietà.

Quando il silenzio tornava nel negozio, il signor Kasim apriva la mia gabbia. Allora ero libero.

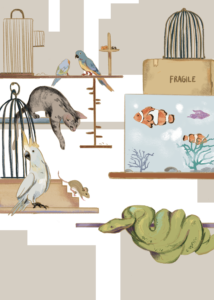

Volavo fino al rettangolo del lucernario dove, appollaiato a una trave del soffitto, restavo a guardare il cielo fino a sera. Mi affascinava osservare gli uccelli, i miei simili, in questa nuova vita. C’erano gabbiani chiassosi che si azzuffavano sul tetto per un pezzo di pizza rubato, oche risolute che emigravano in formazioni appuntite, gruppi di gazze curiose che ripetevano i loro no di allarme, storni raccolti in mormorazioni, forme oscillanti di punti neri che si congiungevano e disperdevano nell’aria, e c’ero io, dietro il vetro del lucernario, rigato dalle bave lucide di pioggia.

Un venerdì livido di primavera, Kasim anticipò l’ora di libertà. Ero appollaiato sulla trave due aironi languidi superare con aria presuntuosa il mio rettangolo di cielo, quando d’un tratto dal grigio udii la sua voce. La voce di Sara. La mia Sara.

La vidi in basso, nella luce arancione del negozio. Indossava un cappotto blu e aveva la borsa stretta al petto, le guance rosse umide di pioggia, bella come una cocorita.

Chiese qualcosa che io non sentii, il cuore mi esplose petto. Spiccai il volo verso il bancone e senza potermi fermare per tempo, arrivai sbattendo sul vetro dell’acquario dei pesci tropicali. Quando rinvenni dal torpore il signor Kasim quasi le diceva che ero morto ma io, di certo, non volevo morire di nuovo. Io che pensavo che non l’avrei più rivista, che mai più avrei toccato il suo viso, le sue mani, i suoi capelli, che credevo non avrei più baciato le sue labbra, sono di nuovo qui con lei. La guardo negli occhi, e lei guarda me.

Vivo di nuovo nella nostra casa, mia e di Sara, la casa che io e Sara avevamo comprato insieme, quando ero ancora vivo, quando ero Cesare. La casa è diversa, mutata da come i ricordi me la raccontavano. Un contenitore – tale e quale a una gabbia – che tiene assieme e separa, con quelle pareti spoglie e spesse, le foto sulle mensole di me e Sara, la mobilia differente, l’assenza degli oggetti che la caratterizzavano come mia. Ci sono giorni che svolazzo da una stanza all’altra come se volessi cercare un posto dove nascondermi e a volte, quando Sara è a lavoro prendo la rincorsa per sbattere contro le vetrate e perdere per pochi attimi conoscenza, così da non poter più ricordare chi sono, chi è Cesare.

Ho un pensiero che mi assedia da quando Sara mi ha comprato: quando ero ancora Cesare, cercavo di sfuggire, di non farmi trattenere nella scatola che l’amore aveva costruito. Come cercassi di calibrare la mia esistenza tra l’appagamento claustrofobico dello stare con Sara e il desiderio di spazio, ero sprofondato tra presente e futuro.

Ora che sono un pappagallo, che ho visto l’occhio, e conosco le trame e i fili che si dipanano dietro quella che chiamiamo realtà, ho il pensiero che forse sono tornato alla vita non per riparare a un’esistenza umana sciupata, ma per godere del tutto della libertà che cercavo, per viverla in modo pieno e assoluto, per volare nell’azzurro.

Guardo Sara e le becchetto la mano con dolcezza. Non sono più quell’uomo, Cesare non esiste. Sara ha il sorriso stanco, rughe sottili segnano solchi in mezzo alle sopracciglia e attorno agli occhi. Quando ride le trema il mento, come se reprimesse un’emozione troppo forte. La risata si spegne quando mi allontano.

Tutto considerato sono di nuovo felice. Felice, no. Contento, ecco. Coltivo la pazienza, e guardo al cielo azzurro con una speranza mentre addestro Sara ad amarmi, anche così, ora che sono un animale: sa che può lasciarmi libero, che non sporco o perdo penne, che obbedisco quando mi chiama.

A volte mi prende una frenesia, e cerco di farle capire chi fossi prima, suo marito Cesare, e che ora sono tornato, ma so di mentirle. So che la realtà sta tutta racchiusa nella percezione: sono un grosso Cacatua che canta canzoni vecchie e tristi, e in parte sono anche un uomo morto, perso nei ricordi di una coscienza che non ha dimenticato.

Becchetto sulla nostra foto e annuisco con vigore, le tocco la mano e le dico: “Sono qua!”.

Ma Sara piange, le sue rughe si approfondiscono, il suo viso invecchia e le pareti della casa diventano più spesse quando lei non c’è. Mi accarezza il capo e dice: “Cantami ancora la canzone della Llorona”.

E allora io la canto, come posso, la mia voce che si assottiglia, il dolore che si trasforma ogni minuto, ora e giorno di più in un battito d’ali. Tento di renderla felice, ma lei piange e resta in silenzio, gli occhi scuri di corvo che mi guardano.

Io provo a pazientare, a resistere, a starle vicino, ma a volte, quando guardo le vetrate del balcone, provo una sensazione di oppressione che mi stringe la gola e in fondo anche del sollievo e della felicità – una piccolissima felicità – quando per sbaglio, lei le lascia aperte e io volo fuori. Un attimo, poi torno.

Testo Paola Usala

Illustrazione Sofia Casavecchi